Начало

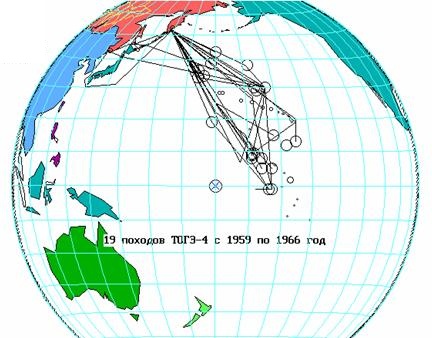

В конце 50-х годов 20-го века начали создаваться и испытываться межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) с дальностью до 12 тыс.км. Районом, куда в ходе испытаний должны были падать головные части МБР, стала т.н. "Акватория" - район Тихого океана юго-западнее Гавайских островов. В 1959 г. для измерения параметров полёта МБР и наблюдения за падающими боеголовками был создан 1-й Плавучий измерительный комплекс, соединение из четырёх кораблей - измерителей "Сибирь", "Сахалин", "Сучан" (с 1973 г. - "Спасск") и ретранслятора "Чукотка". Соединение получило название 4-я Тихоокеанская океанографическая экспедиция (ТОГЭ-4) в составе ТОФ. (Примечание: Существует и другое объяснение аббревиатуры ТОГЭ - "Тихоокеанская гидрографическая экспедиция"). Место базирования - Вилючинск (бухта Крашенинникова, Камчатка). Первая боевая работа ТОГЭ-4 состоялась 22 октября 1959 г. 20 января 1960 г. в районе "Акватория" корабли ТОГЭ-4 впервые отслеживали падение головной части МБР Р7-А в ходе её испытания на полную дальность - ок. 12.5 тыс.км.

Одновременно в СССР создавались средства выведения объектов в космос - на орбиту вокруг Земли, а затем - к Луне, Марсу, Венере. С 1957 по 1960 г. состоялись запуски искусственных спутников Земли, а также несколько полётов космических кораблей с собаками на борту. Следующим шагом должны были стать запуски автоматических межпланетных станций (АМС) и пилотируемых космических кораблей. Наиболее ответственные этапы полёта таких аппаратов - торможение и спуск пилотируемого корабля, а также разгон АМС на целевую траекторию - должны были происходить над Атлантическим океаном, вне зоны видимости наземных измерительных пунктов.

С целью сбора данных с космических аппаратов на ответственных участках полёта специальным решением правительства от 18 июня 1960г. при НИИ-4 МО СССР был создан Плавучий телеметрический комплекс (ПТК) в составе судов "Ворошилов" (с 1962 г. - "Ильичёвск"), "Краснодар" и "Долинск" - судов ММФ, снятых с грузовых перевозок и срочно оборудованных аппаратурой приёма телеметрии и средствами связи. В апреле 1961 г. состоялась первая работа судов ПТК - сопровождение полёта космического корабля "Восток", пилотируемого Юрием Гагариным. В 1962 г. состав ПТК пополнился танкером "Аксай", совмещавшим функции измерительного судна и судна снабжения.

Задачи, связанные с сопровождением полётов космических аппаратов, выполняли не только суда ПТК, но и корабли ТОГЭ-4. Первыми такими работами стали сопровождение в 1961 г. запуска АМС "Венера" и наблюдение за полётом космического корабля "Восток".

Развитие

Повышение интенсивности программ испытаний ракетной и космической техники потребовало усиления морских средств сопровождения этих программ, а также изменений в организации управления этими средствами.

В 1962 г. суда ПТК НИИ-4 были переданы под управление Командно-измерительного комплекса (КИК, в/ч 32103), в состав в/ч 26179.

В 1963 г. в составе ТОФ было создано соединение 5-я Тихоокеанская океанографическая экспедиция (ТОГЭ-5). В него вошли только что построенные корабли "Чажма" и "Чумикан", а также прошедшая переоборудование "Чукотка".

В 1966 и 1967 гг. два самых старых из четырёх судов в/ч 26179 ("Ильичёвск" и "Краснодар") были заменены на "Ристну" и "Бежицу". Два оставшихся судна ("Долинск" и "Аксай") были возвращены в ММФ в 1972 и 1973 гг,

В 1967 г. в состав в/ч 26179 вошли телеметрические суда "Боровичи", "Кегостров", "Моржовец" и "Невель", а также универсальное судно "Космонавт Владимир Комаров". Их назначение - сопровождение Лунной программы СССР. Суда в/ч 26179 формально включены в состав экспедиционного флота Академии наук СССР.

В 1969 г. в/ч 26179 получила наименование "Отдельный плавучий измерительный комплекс" (ОПИК).

В 1970 г. с целью обеспечения легенды "научно-исследовательских судов" при Отделе морских экспедиционных работ АН СССР была создана Служба космических исследований - СКИ ОМЭР АН СССР, которой суда ОПИК стали формально принадлежать. Легенда "научно-исследовательских судов" позволила им легально заходить в иностранные порты для бункеровки и пополнения запасов продовольствия.

В 1970 и 1971 гг. вступили в строй два наиболее оснащённых универсальных судна - "Академик Сергей Королёв" и "Космонавт Юрий Гагарин", построенных по специальным проектам и способных управлять космическими аппаратами на траектории полёта к Луне и другим планетам.

В 1973 г. - ОПИК переименован в 9-й Отдельный морской командно-измерительный комплекс (9-й ОМКИК) в составе Командно-измерительного комплекса, подчинённого Главному управлению космических средств (ГУКОС, до 1970 - ЦУКОС) Министерства Обороны СССР.

В 1974 г. ТОГЭ-4 и ТОГЭ-5 объединены в 5-ю Объединённую гидрографическую экспедицию (ОГЭ-5, с 1981 г. - 35-я бригада кораблей измерительного комплекса в составе ВМФ).

В 1977-79 гг. в состав 9-го ОМКИК вошли четыре более совершенных телеметрических судна: "Космонавт Владислав Волков", "Космонавт Павел Беляев", "Космонавт Георгий Добровольский" и "Космонавт Виктор Пацаев".

В 1983 и 1990 гг. в состав 35-й бригады кораблей измерительного комплекса ТОФ вошли два новых корабля: "Маршал Неделин" и "Маршал Крылов".

Закат

"Перестройка" и распад Советского Союза пагубно повлияли на состояние работ в области создания и испытания ракетной и космической техники. Вследствие сокращения финансирования флот космической службы также начал сокращаться.

В 1989 г. списаны и проданы на слом телеметрические суда "Боровичи", "Кегостров", "Моржовец" и "Невель". "Космонавт Владимир Комаров" выведен из состава 9-го ОМКИК.

С 1990 по 1995 гг. из состава ВМФ исключены "Сибирь", "Сахалин", "Спасск" и "Чукотка".

После распада СССР "Академик Сергей Королёв" и "Космонавт Юрий Гагарин" остались на Укранине, по назначению не использовались, а в 1996 г. проданы на слом.

В 1994 г. продан на слом "Космонавт Владимир Комаров". Оставшиеся четыре судна 9-го ОМКИК перестали выходить в экспедиционные рейсы.

В 1995 г. ликвидирован 9-й ОМКИК, а его суда переданы в Российское космическое агентство.

В 1998 г. из состава ВМФ исключён и продан на слом "Маршал Неделин".

В 2000 г. в Калининграде разобраны "Космонавт Владислав Волков", "Космонавт Павел Беляев". "Космонавт Виктор Пацаев" перешёл в Калининград, прошёл докование на з-де "Янтарь" и с 13 апреля 2001 года ошвартован у причала Музея Мирового океана.

В 2003 г. "Космонавт Георгий Добровольский" переведён к причалу г. Светлый (Калининградская обл.), а в 2005 г. продан на слом.

До сентября 2017 г. "Космонавт Виктор Пацаев" работал в контуре управления российским сегментом МКС.

К настоящему времени (2023 г.) из всего флота космической службы в России остались "Космонавт Виктор Пацаев" и "Маршал Крылов". "Космонавт Виктор Пацаев" имеет статус Объекта культурного наследия народов России, с 2001 г. предоставляет свои помещения под экспозиции Музея Мирового океана. "Маршал Крылов" в 2014-18 гг. прошёл модернизацию и выполняет функции корабля управления в составе Тихоокеанского флота.

Из воспоминаний Н.А.Бурова:

Технические характеристики судов флота космической службы

Источник:

Д.Г.Соколов, Б.П.Ардашев, Ю.И.Рязанцев "Роль ЦКБ "Балтсудопроект" в создании кораблей - измерительных комплексов", "Судостроение" №7, 1995 г.

|

Наименование

|

"Моржовец"

(1967 г.) |

"Космонавт

Владислав Волков" (1977 г.) |

"Космонавт

Владимир Комаров" (1967 г.) |

"Академик

Сергей Королев" (1970 г.) |

"Космонавт

Юрий Гагарин" (1971 г.) |

"Академик

Николай Пилюгин" (спуск на воду 1991 г.) |

||

| Класс Регистра | УЛ★Р 4/1 С | КМ★Л1 [1] | Л★Р 4/1 С | ЛЗ★ 4/1 С [2] | ЛЗ★Р 4/1 С экспедиц. |

КМ★Л1 [2] А2 спец.назн. |

||

| Длина между перпендикулярами, м * |

113.0 | 113.0 | 140,0 | 167.9 | 214,0 | 150,0 | ||

| Ширина, м | 16.7 | 16,7 | 23,0 | 25,0 | 31,0 | 24,0 | ||

| Высота борта на миделе, Н | 8.3 | 10,8 | 14,8 | 15.7 | 15,4 | 12.3 | ||

| Осадка средняя, м | 4.67 | 6,56 | 8.60 | 7,93 | 8,50 | 6,64 | ||

| Водоизмещение полное, т | 6100 | 8950 | 17850 | 21250 | 35400 - 45000 ** |

16280 | ||

| Скорость, уз | 15.6 | 14,7 | 15.8 | 17.5 | 18,0 | 17.5 | ||

| Автономность, сут | 90*** | 90*** | 120 | 120 | 130 | 120 | ||

| Дальность плавания, мили | 9000 | 16000 | 19000 | 22500 | 20000 | 20000 | ||

| Численность экипажа и экспедиции, чел. |

89 | 139 | 239 | 307 | 348 | 212 | ||

| Главные двигатели: | ||||||||

|

тип

|

Дизель 9ДКРН 50/110 |

Дизель 9ДКРН 50/110 |

Дизель 6ДКРН 74/160 |

Дизель 8ДКРН 74/160-2 |

Турбина ПТУ-ТС-2 |

Дизель 6ДКР11 42/136-10 |

||

|

мощность, кВт

|

3825 | 3825 | 6620 | 8826 | 13975 | 2x2850 | ||

| Количество валов | Одновальное с ВФШ | Двухвальное с ВРШ |

||||||

| Мощность электростанции, кВт | 1500 | 2490 | 3600 | 4200 | 7500 | 6400 | ||

| Холодопроизводнтельность, тыс. ккал/ч |

720 | 1150 | 1800 | 3300 | 5700 | 3200 | ||

| Количество ярусов корпуса | 1-нос, 3-корма |

4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||

| Количество непроницаемых отсеков |

7 | 7 | 15 | 13 | 10 | 13 | ||

| Балласт, т: | ||||||||

|

твердый

|

0 | 1230 | 1560 | 0 | 0 | 0 | ||

|

постоянный жидкий

|

209 | 377 | 0 | 1209 | 9500 | 160 | ||

|

жидкий принимаемый

|

975 | 0 | 0 | 993 | 10790 | 0 | ||

| Судно, положенное в основу создания |

Лесовоз | Лесовоз | Сухогруз | Сухогруз | Танкер | Новый спец. спроектир. корпус |

||

*) - расстояние между носовым и кормовым перпендикулярами, измеренное в плоскости КВЛ (см. тут)

**) - включает массу постоянного жидкого балласта ок. 9600 т, необходимого для обеспечения мореходности при наличии высокорасположенных 4-х антенн диаметром 25 и 12 м.

***) - по запасам провизии

Судно "Моржовец" и однотипные суда "Боровичи", "Невель", "Кегостров" исключены из состава флота в 1990 г. СКС "Космонавт Владимир Комаров" сменило назначение и переоборудовано в аэрокосмический центр экологии в 1990 г.

Интенсивность рейсов судов СКИ ОМЭР в период 1967-94 гг >>

С более подробной информацией о флоте космической службы Вы можете ознакомиться на сайте НИС "Космонавт Георгий Добровольский".